日本古来の屋根葺き工法

なめらかな曲線美と穏やかな印象

▲写真は名古屋市の「荒子観音」にある多宝塔(室町時代末期の建築)の屋根です。

|

|

| こけら板 | こけら葺き |

▲「こけら板」は細く薄い材料に加工する前の板材です。(写真は拡大表示)

平安時代に始まったとされ、神社や仏閣などの屋根に多く使われ日本の伝統工法のひとつになっています。ヒノキ、サワラなど水に強い樹種で厚さ2~3mmに削ったをものをつなぎ合わせます。

特長

- 耐用年数は30年~50年(材料の樹種や設置の環境・地域で大きく変わるということです)

- 定期的な葺き替えが必要

- 一般住宅でこけら葺き屋根の需要は少ないと思いますが、伝統工法が必要な寺院や神社などでは、寺社建築の業者が施工することが多いようです。

建築物の例(屋根)

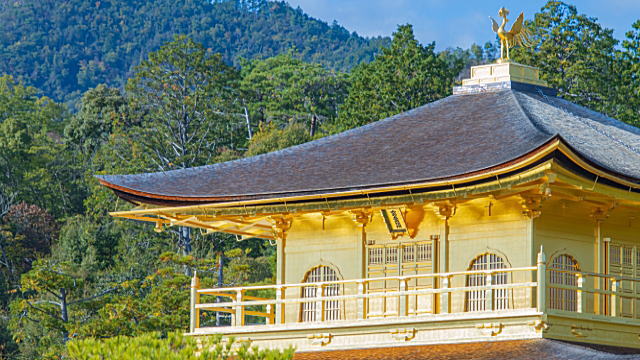

京都・金閣寺の屋根も「こけら葺き」だそうです。(写真は拡大表示)

|

|

| 金閣寺(京都市) | 神魂神社(島根県) |

神社の拝殿などでも多く見られます。漢字で書くと「杮葺=こけらぶき」になります。

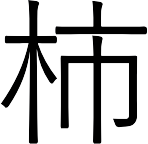

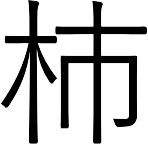

「柿」と「杮」の漢字は違います

「杮」は果物の「柿」に似た漢字ですが画数などが異なります。パソコンの書体などでは見分けがつきにくいですね。杮(こけら)は”こけら落とし”に使われる漢字と同じです。新しい建物のお披露目、興業の初日などで使われます。建築の際に残った木くずを落とすことが由来になっているそうです。

|

|

| かき | こけら |

| 画数は9画 | 画数は8画 |

#こけら葺き